在中华文明的漫长历史中,八字算命作为一门融合天文、历法与哲学的古老学问,始终与民众生活紧密相连。从宋代《渊海子平》的格局论命,到民国《千里命稿》的现代教学体系,再到当代数字化小册子的创新表达,这些典籍不仅是命理文化的载体,更折射出社会认知与知识传播方式的变迁。透过这些文字,我们得以窥见中国人对命运探索的执着,以及传统智慧在时代浪潮中的自我革新。

历史发展与经典体系

八字算命典籍的编纂始于南宋徐大升的《渊海子平》,该书首次系统整合五行生克与神煞理论,奠定子平术基础框架。其收录的《喜忌篇》《继善篇》等歌诀,将复杂命理规则转化为朗朗上口的韵文,成为后世命书编纂的范本。明代万民英的《三命通会》则集前代理论之大成,不仅收录纳音、时辰、格局等多元论命方法,更引入大量实际案例,使八字学从抽象理论走向具象实践,被誉为“命理百科全书”。

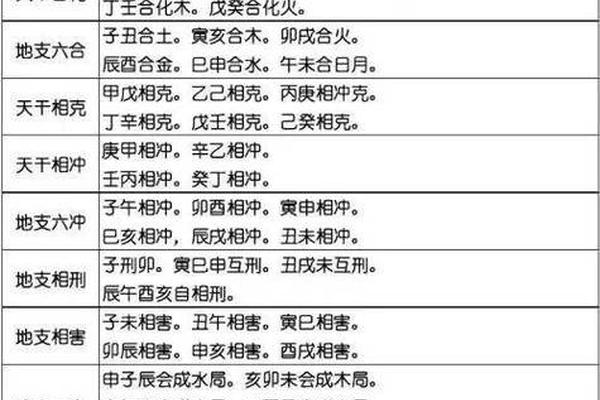

典籍体系的成熟催生了理论分流。清代沈孝瞻的《子平真诠》突破格局论命的局限,提出“用神为核心”的系统方法论,将八字分析从经验判断提升至逻辑推演层面。而任铁樵注解的《滴天髓》则开创强弱旺衰分析法,其“能知旺衰之真机,则于命理之思过半矣”的论断,至今仍是命理强弱派的理论基石。这种从神煞到格局、从表象到机理的演进,展现出八字学理论体系的自我完善过程。

内容结构与实用功能

传统典籍多采用“概念阐释-歌诀总结-案例解析”的三段式结构。以《渊海子平》为例,其卷一对十神特性进行哲学化定义,卷二则通过《四言独步》《五言独步》等歌诀提炼操作要点,卷三至卷五收录大量命造实例,形成“理论-方法-实践”的完整知识链。这种编排既保留学术深度,又兼顾传播效率,使复杂命理知识得以在文化水平有限的民间广泛流传。

现代小册子则在实用性上更进一步。如《算命一本通》将神煞口诀与时柱速查表结合,使用者无需理解“驿马”“桃花”的五行原理,仅需对照出生时辰即可完成基础判断。部分市面流通的《八字速成手册》更引入流程图解,将命局分析简化为“查旺衰-定格局-取用神-断吉凶”四步操作,这种标准化模板虽被学术界诟病为“快餐式命理”,却极大降低了学习门槛。更有创新者开发漫画版教材,用视觉符号替代专业术语,如用天平图示解释五行平衡,以房屋结构类比四柱关系,实现知识传播的跨媒介转化。

文化价值与现代争议

从文化研究视角看,这些典籍是透视中国社会心态的棱镜。复旦大学洪丕谟教授在《中国古代算命术》中指出,八字书中“财官印全”的理想命局,实为古代士人“学而优则仕”价值观的投射;而《穷通宝鉴》强调五行调候的理论,则暗合农耕文明对自然节律的敬畏。台湾学者陆致极通过计量语言学分析发现,明清命书中“贵气”“清纯”等审美词汇出现频率提升,印证了当时社会对阶层流动的焦虑。

但其科学性始终备受质疑。20世纪90年代,山东李涵辰创立新派八字,宣称可通过命盘推算“办公楼朝向”“配偶身高”等细节,引发“玄学科学化”的争议。而近年AI算命程序的兴起,更将争议推向高潮:清华大学交叉信息研究院研究发现,部分AI模型通过分析十万例八字数据,能建立出生时间与职业选择的概率关联,但这种统计学关联是否构成因果逻辑,学界仍存分歧。命理典籍在当代遭遇的祛魅与重构,实质是传统文化与现代科学认知体系的碰撞。

未来发展与研究建议

面对数字化浪潮,命理典籍的传承需寻找新路径。南京大学命理学研究团队建议,可建立古籍命例数据库,运用大数据技术验证“十神心性”“格局成败”等传统理论的实证性。而《探索门八字取象秘法》等现代教材展现的模块化教学,或为理论革新提供思路——将命理元素拆解为“五行、十神、宫位、神煞”四大象限,通过排列组合形成多维分析模型。香港中文大学正在进行的跨文化比较研究,试图将八字理论与占星术、人类图等西方命理体系对接,这种跨文明对话可能催生新的认知范式。

回望八字典籍的千年历程,从竹简刻写到活字印刷,从江湖秘本到学术研究对象,其形态更迭背后是中国人对命运认知的永恒追问。当AI开始解构八字密码,当量子物理挑战因果逻辑,这些古老文字仍在提醒我们:对未知的敬畏与探索,始终是文明进步的原动力。未来研究或许不必执着于“算命是否科学”的二元争论,而应关注这些文本如何持续塑造着群体的精神世界,并在现代性语境下完成文化基因的重组。