在中国传统命理学中,“称骨算命”因其简便性和神秘色彩,成为民间流传最广的占卜方式之一。它以出生年、月、日、时对应的骨重相加,得出总重量后对照歌诀解读命运。对于女性而言,某些骨重组合常被视为“禁忌”,甚至被赋予“克夫”“孤苦”等负面标签。这些命理观念背后,既折射出古代社会对女性角色的限定,也引发了对命理文化现代价值的深层思考。

骨重格局与女性命运关联

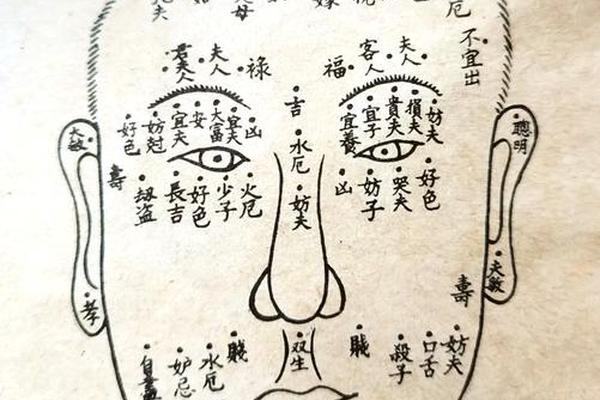

称骨算命的核心在于将生辰八字转化为“骨重”,其中年份、月份、日期和时辰各有对应数值。例如1941年出生者骨重为6钱,正月出生者则为6钱,初一为5钱,子时(23-1点)为1两6钱,总和即为个人“骨重”。传统认为,骨重越重则命格越佳,四两以上者多被视作“福寿双全”,而二两左右则常被归为“贫贱劳碌”。

女性命格尤其强调骨重与婚姻的关联。例如骨重二两一钱者被描述为“短命非业谓大空,平生灾难事重重”,二两二钱则象征“身寒骨冷苦伶仃,此命推来行乞人”。这些论断源于古代对女性依附于家庭的社会期待——骨重过轻意味着缺乏“旺夫”根基,难以承担传统婚姻中的生育与持家职能。值得注意的是,骨重算法存在显著缺陷:农历月份与天体运行的脱节、置闰规则的人为干预,使得部分骨重计算本身已偏离天文真实,这为命理预测的准确性埋下隐患。

特定骨重的女性命格忌讳

在称骨体系中被普遍认为不吉的女性骨重,主要集中在二两至三两区间。例如:

1. 二两三钱命:歌诀称“求谋作事事难成,妻儿兄弟应难许”,被解读为六亲无靠、漂泊孤苦。从命理逻辑看,此骨重多由“弱官杀+无印星”构成,象征缺乏社会资源支撑,易陷入经济与情感的双重困境。

2. 二两四钱命:对应“门庭困苦总难荣,流浪他乡作老翁”,暗示婚姻破裂或独身终老。这类命格常与“官杀混杂”“伤官克官”等八字特征关联,反映传统观念中对女性独立生存的否定。

3. 三两以下命:虽高于二两范畴,但仍被归为“中下等”。如三两命“劳劳碌碌苦中求”,需依靠勤俭弥补先天不足;三两二钱则被视作“中年衣食渐无忧”,但早年需经历波折。这类命格的评价体系,实质是将女性价值捆绑于婚姻稳定性与经济贡献度。

值得关注的是,命理禁忌往往与时代语境紧密相关。例如“官杀混杂”(正官与七杀并存)在古代指向道德瑕疵,而在现代社会可能仅反映情感经历的复杂性。再如“伤官旺”命格,传统认为会压制丈夫运势,但现代案例显示,这类女性常在创意、艺术领域展现突出才能,其“叛逆”特质反而成为事业突破的催化剂。

社会文化视角下的命理争议

从社会学角度看,称骨算命对女性命运的判定,本质是父权制文化的隐喻。将骨重不足四两的女性定义为“命薄”,实则强化了“男强女弱”的性别秩序。例如“女命官杀为忌”的论断,暗示女性需依赖丈夫成就,若自身命格“克制”夫星,则被归为家族衰败的祸源。这种逻辑在宋代以后随着理学兴起被进一步系统化,成为规训女性行为的工具。

当代命理学研究揭示了截然不同的视角。案例显示,骨重二两七钱的女性若日柱为“庚申”或“甲寅”,反而可能因“食神生财”格局在商业领域获得成功。部分“官杀混杂”命格者通过自主创业实现了财富积累,其命理中的“动荡”特质转化为市场敏锐度。这些现象挑战了传统命理的单向度评判,提示命运解读需纳入个人能动性与社会环境变量。

命理认知的现代转型与反思

当前,称骨算命的科学性与价值面临双重质疑。一方面,骨重计算忽略时区调整、早产儿等现实因素,且歌诀释义存在过度概括;将女性命运简化为“忌几两命”的论断,可能加剧性别偏见,甚至影响个体心理健康。心理学研究表明,接触负面命理预测的女性,在婚姻决策中更易出现焦虑与自我设限。

未来的命理学研究,需突破“宿命论”框架,转向更具建设性的解读模式。例如:

生辰八字背后的“几两几钱”,既是传统文化的密码,也是社会观念的镜像。对于现代女性而言,理性审视命理禁忌的本质——它既非枷锁,也非预言,而是理解历史与重构自我认知的媒介。在命理与科学的对话中,我们终将发现:真正的“好命”,源自对生命复杂性的敬畏,以及超越既定剧本的勇气。