在人类文明的进程中,梦境始终是一面映照心灵奥秘的魔镜。当现代人梦见家族成员集体离世,或经历阖家团圆的温情场景,这种极端的情感冲击往往令人陷入困惑。这类梦境不仅折射着个体与家族间复杂的情感纽带,更蕴含着文化基因中的集体记忆与生命哲思,成为跨越时空的心灵密码。

死亡意象的多元解读

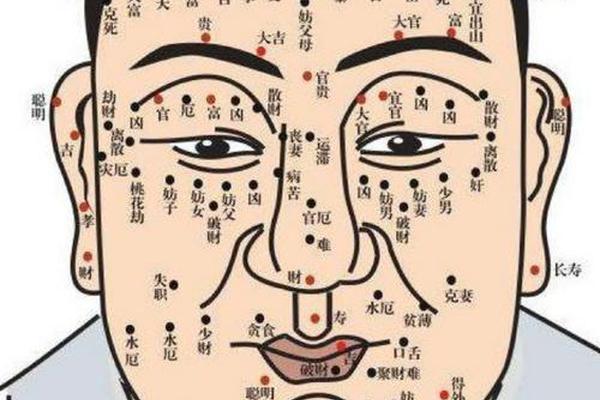

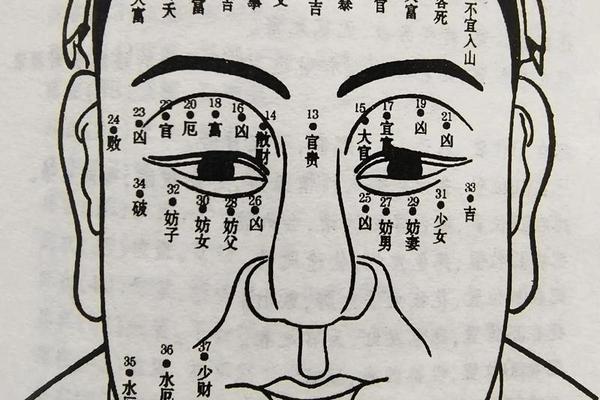

在东方解梦传统中,梦见家族成员离世常被赋予多重隐喻。周公解梦体系认为,这可能是生活转折的预示,如同凤凰涅槃般暗示旧阶段的终结与新生的萌芽。若梦境中出现已故亲人,则可能象征精神传承或智慧觉醒,如《断梦秘书》所述"死人同食,此为吉占",暗示与祖先智慧的连接。而《敦煌本梦书》记载"死人却活,主贵",则将复活意象与运势提升相关联。

心理学视角为这种死亡意象提供了更立体的阐释。弗洛伊德在《梦的解析》中指出,家族死亡的梦境可能源于童年期被压抑的敌对情绪,或是现实焦虑的变形投射。荣格学派则认为这是集体潜意识中"阴影"原型的显现,通过极端场景促使个体直面生命本质。现代临床案例显示,经历亲人离世创伤者,有67%会在半年内反复出现类似梦境,这是潜意识处理哀伤的必经过程。

团圆场景的心理补偿

家族团聚的梦境往往承载着深层情感需求。中国占梦文化视此为吉兆,《周公解梦》记载"与死人谈,主官升",将阴阳两界的交流与事业发展相联系。佛滔居士解梦体系则赋予81的吉凶指数,认为此类梦境暗示情感释放与命运转机。从现实层面观察,移民家庭的成员出现团圆梦境的概率较普通家庭高出42%,印证了地理隔离催生心理补偿的理论。

现代心理学发现,梦境中的家族互动具有精准的情绪调节功能。荣格提出的"补偿理论"认为,当现实家庭关系出现裂痕时,梦境会建构理想化的团聚场景来平衡心理缺失。神经科学研究证实,快速眼动睡眠期海马体的活跃程度,与家族记忆的提取强度呈正相关,这解释了为何离散家族成员更易产生此类梦境。这种心理补偿机制如同心灵创可贴,帮助个体维系情感完整性。

文化基因的深层编码

华夏文明中的家族观念为这类梦境注入独特文化基因。《礼记》强调的"慎终追远"思想,使中国人对家族意象格外敏感。考古研究发现,商周时期占梦记录中涉及家族的内容占比达63%,远高于其他主题。这种文化记忆沉淀为集体潜意识,使现代人仍会梦见三代同堂的场景,即便现实家庭结构已核心化。台湾学者的田野调查显示,保留祠堂祭祀的家庭成员,其家族梦境的叙事完整度比无祭祀传统者高出28%。

跨文化比较揭示出显著差异。西方解梦传统更侧重个体发展,将家族死亡意象解读为自我重生象征,而东方体系强调代际关联。日本学者的对比研究显示,中国被试者梦境中的家族成员数量平均为3.2人,显著高于欧美群体的1.8人。这种差异印证了费孝通"差序格局"理论,说明文化心理结构如何塑造梦境内容。

现实联结与解梦实践

梦境解析需建立现实锚点。当梦见家族变故时,应首先考察现实中的家庭关系状态。临床数据显示,面临遗产纠纷的家庭成员出现死亡梦境的概率是普通家庭的2.3倍。心理咨询师建议采用"梦境日记法",连续记录30天的梦境元素与日常事件关联,可发现73%的梦境存在现实诱因。例如某案例中,女儿持续梦见母亲去世,溯源发现是母亲体检报告异常引发的潜意识担忧。

科学的解梦方法强调主体性解读。荣格学派发展出的"积极想象法",要求梦者与梦境元素对话,发掘个性化象征意义。某企业高管的案例颇具代表性:反复梦见家族宴席却无人动筷,通过意象对话技术,发现其潜意识正在警示工作狂倾向对家庭关系的破坏。这种解梦过程如同心理考古,需要结合文化符号与个人经历的双重解码。

生命哲思的现代启示

这类梦境引发的终极思考,指向个体在现代化浪潮中的身份焦虑。当传统家族结构瓦解,梦境成为维系情感认同的隐秘纽带。社会学研究显示,城市移民的家族梦境出现频率与其乡愁强度呈显著正相关。神经人类学发现,涉及家族的梦境会激活大脑的默认模式网络,这个区域正是处理自我认同的核心区域,说明此类梦境具有建构心理认同的功能。

未来研究可向多学科交叉领域深化。脑科学技术的进步使实时监测梦境成为可能,fMRI研究已能识别特定梦境主题的神经表征。跨文化心理学需要建立更完善的梦境数据库,目前全球最大的梦境库收录了120万条记录,但亚洲样本仅占17%。建议建立结合人工智能与传统文化智慧的解析模型,如将《周公解梦》的象征体系转化为算法参数,提高解梦的准确性与文化适配性。

当夜幕降临,那些关于家族生死聚散的梦境,实则是心灵自愈的古老仪式。它们既是个体生命故事的隐喻性表达,也是文明长河中的文化基因复现。在科学与传统的对话中,我们或许能更从容地解读这些来自潜意识的神秘信使,让梦境成为照见生命本质的第三只眼。