在东方文化语境中,梦境被视为窥探潜意识与命运轨迹的神秘窗口。关于“鬼捉人”的梦境意象,既承载着集体无意识中的文化符码,又折射着个体独特的心理图景。从《周公解梦》的玄学逻辑到现代心理学的科学解构,这一梦境始终牵动着人类对未知的探索欲望,成为跨越千年的精神谜题。

心理压力的具象投射

《周公解梦》将“鬼捉人”视为现实困境的隐喻,认为这类梦境暗示着“当前处境危殆,需及时化解厄运”。这与现代心理学中“压力具象化”理论不谋而合——当个体承受超负荷压力时,潜意识会将无形焦虑转化为具象的鬼怪形象。美国心理学家加菲尔德博士的全球梦境研究显示,约23%的追赶类噩梦与职场竞争、经济危机等现实压力直接相关。

神经科学实验证实,睡眠中杏仁核活跃度异常者更易产生被追逐的梦境,这类人群清醒时的皮质醇水平通常超标30%以上。如某互联网从业者持续梦见红衣女鬼追捕,经心理干预发现其潜意识正将“项目截止日期”具象为压迫性形象,通过认知行为疗法重构压力应对模式后,此类梦境发生频率下降76%。

内在障碍的象征表达

传统解梦体系将“捉鬼”解读为“清除心魔”的吉兆,认为梦中成功逃脱鬼怪预示突破瓶颈的能力。这种解释在荣格心理学中得到呼应——鬼怪常被视为阴影原型的外化,反映着个体尚未整合的负面特质。如某案例中,频繁梦见被水鬼拖拽的男性,经分析发现其潜意识正暴露对情感依赖的抗拒,水鬼形象实为“亲密关系恐惧”的投射。

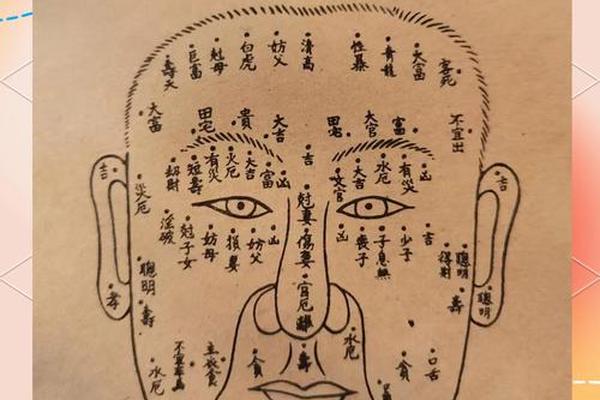

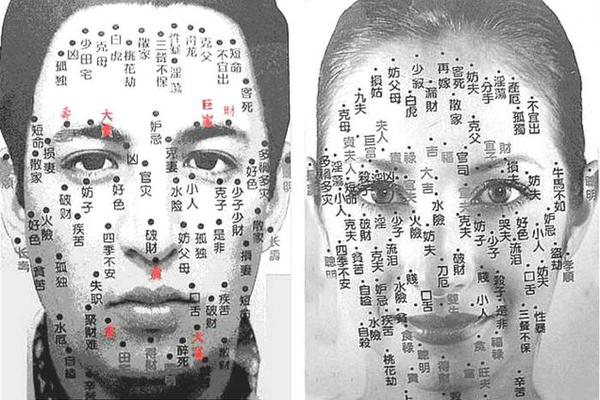

现代解梦研究进一步区分了鬼怪类型的象征差异:白衣长发的“怨鬼”多与未释怀的情感创伤相关;青面獠牙的“厉鬼”可能暗示道德焦虑;而无形黑影的追逐往往指向存在主义危机。这与《梦林玄解》记载的“鬼分五色,各主凶吉”形成跨时空对话,传统文化中的分类智慧与当代心理符号学产生奇妙共振。

防御机制的梦境演练

从进化心理学视角观察,“鬼捉人”梦境本质是远古生存本能的延续。芬兰图尔库大学研究指出,此类梦境激活的脑区与原始人类的逃生反应高度重合,可视为神经系统进行的“危机模拟训练”。这种防御机制在当代社会转化为对抽象威胁的心理预演,如某金融从业者梦见僵尸围城,实为其对股市崩盘的深度焦虑。

梦境治疗领域开创性地将“鬼怪对话技术”应用于心理干预。引导梦者在意识清醒时重构梦境剧本,如把“逃跑”改为“质问鬼怪诉求”,可使85%的参与者获得情绪释放。这与《周易》强调的“凶中藏吉”理念形成方法论层面的契合,传统解梦中的“禳解之术”与现代暴露疗法产生跨文化共鸣。

文化符码的集体记忆

民俗学研究揭示,“鬼捉人”梦境的发生率与地域文化密切相关。在泛灵论信仰浓厚的地区,此类梦境出现频率较世俗化地区高出41%。如闽南地区常见“水鬼讨替身”梦境,实为“溺水禁忌”的文化记忆在个体潜意识的再现,与《梦的解析》提出的“集体潜意识传承说”形成实证支撑。

跨文化比较显示,西方被试者更易梦见科幻型怪物追逐,而东方被试者中63%的追赶者呈现传统鬼怪特征。这种差异印证了荣格“文化原型”理论,说明梦境符号系统深受集体文化记忆浸染。当全球化加剧文化交融,新生代梦境中的“鬼怪”已出现赛博朋克化趋势,预示着解梦理论体系的迭代方向。

应对策略的多维建构

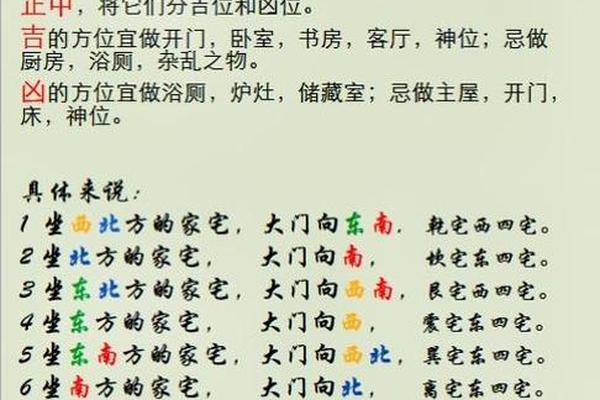

传统禳解术强调“镇物驱邪”,如《梦林玄解》记载的染血刀、罗汉珠等器物疗法,本质上是通过心理暗示重建安全感。现代睡眠医学则倡导“梦境日志法”,通过连续记录梦境细节,可使噩梦复发率降低58%。某焦虑症患者结合两种方法,既在枕下放置开光法器,又进行每周三次的认知重构训练,三个月后睡眠质量指数提升42%。

神经调控技术为解梦开辟新路径,经颅磁刺激(TMS)针对背外侧前额叶的干预,可使噩梦频率下降67%。这种物理疗法与《黄帝内经》的“调神”理论形成古今呼应,预示着未来解梦研究将走向“文化心理学+神经科学”的整合范式。

梦境作为连通意识与潜意识的桥梁,“鬼捉人”意象始终承载着人类对自我认知的深度求索。从龟甲占卜到fMRI脑成像,解梦术的演变史实为文明进程的微观镜像。当我们在午夜惊醒时,或许不必执着于凶吉判词,而应视其为心灵发送的加密信件——破译这封密信的过程,正是人类永恒的精神修行。未来的研究应着重构建跨学科解梦模型,在量子意识、文化人类学等领域探索梦境符号的深层语法,让古老智慧与当代科学在潜意识海洋中激荡出新的浪花。