梦境中经历性别或身份转换,本质上反映了人类心理系统中自我认同的动态调整。荣格提出的"阿尼玛"与"阿尼姆斯"理论指出,每个人潜意识中都包含着对立性别的心理特质,当个体过度压抑某种特质时,这种心理能量就会通过梦境进行代偿性表达。例如女性梦见自己化身男性角色,可能暗示其内在的果敢、理性等男性特质需要得到释放,这种梦境既是对社会性别规训的反抗,也是心理完整性的修复机制。

从神经科学视角看,睡眠期间前额叶皮层活跃度降低,导致理性思维对潜意识的监管减弱。此时大脑会通过重组记忆碎片构建象征性叙事,性别转换的梦境往往关联着近期经历中未被满足的个性表达需求。研究发现,在性别角色压力较大的人群中,此类梦境出现频率显著高于普通人群。这种梦境的出现提示着个体需要重新审视社会角色与真实自我的契合度。

二、情感联结的符号性表达

反复梦见特定人物往往具有双重象征意义。弗洛伊德在《梦的解析》中指出,梦境中的角色既可能是现实关系的直接映射,也可能是抽象概念的拟人化表达。当某人频繁出现在梦中,需要区分显性内容与潜在内容:前者可能反映现实中的情感依恋或未完成事件,后者则可能象征某种心理特质的具象化。例如反复梦见严厉的父亲,可能暗示个体需要处理与权威关系的深层矛盾。

神经心理学实验表明,梦境中的人物选择与记忆编码强度相关。海马体在REM睡眠期会对情绪强烈的记忆进行深度加工,这使得某些具有特殊情感价值的人物更易成为梦境素材。但需注意,这种反复出现并不等同于现实情感的延续,可能只是大脑处理记忆的副产品。荣格学派认为,反复出现的梦境人物往往承担着"心灵导师"的功能,指引个体关注被忽视的心理需求。

三、心理整合的进化性功能

梦境中的身份转换具有心理调适的进化意义。进化心理学家提出,梦境是大脑在安全环境中进行"危机预演"的模拟系统。当个体经历重大生活转变时,化身他人角色的梦境能帮助构建新的认知框架。例如刚步入职场者梦见自己成为成熟管理者,这种梦境实际上是在进行角色适应的心理演练,通过神经可塑性重塑行为模式。

现代脑成像研究揭示,梦境中的身份体验会激活默认模式网络与镜像神经元系统。这种神经活动模式与现实中换位思考时的脑区激活高度相似,说明梦境可能具备提升共情能力的潜在功能。当个体长期反复经历特定类型的身份转换梦境,往往预示着人格结构正在经历重要调整期,这种调整可能导向更完整的自我认知。

四、文化语境下的解析差异

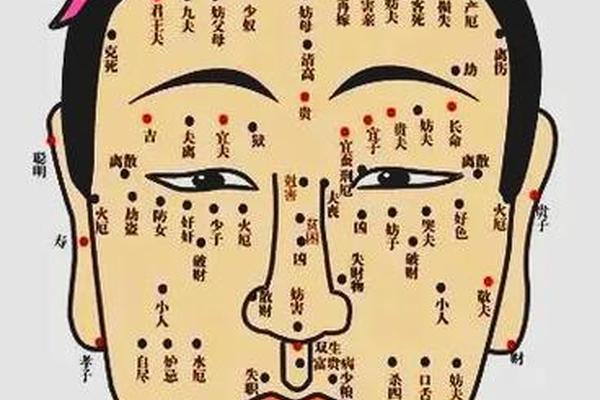

不同文化体系对身份转换梦境的诠释呈现显著差异。在中国传统解梦文化中,性别转换常被解读为运势变化的预兆,如《周公解梦》将女性化男视为事业晋升的吉兆。这种解释体系建立在阴阳平衡的哲学基础上,强调梦境对现实能量的补偿作用。而在荣格分析心理学中,此类梦境更多被视为个体化进程的必经阶段,象征着意识与潜意识的对话。

跨文化比较研究显示,集体潜意识中的原型符号具有普适性,但具体意象的文化编码方式存在差异。例如西方文化中的"阿尼姆斯"原型在东方可能表现为"侠客"或"隐士"形象。这种文化特异性提示解梦需要结合个体的成长背景,避免简单套用符号学公式。现代解梦理论主张建立动态解释模型,将生物、心理、社会三重维度纳入考量。

梦境中的身份转换现象揭示了人类心理系统的复杂适应性。从弗洛伊德的欲望满足理论到现代神经解码技术,人类对梦境的认知已从神秘主义走向实证科学。当前研究证实,这类梦境既是心理调适的天然机制,也是人格发展的晴雨表。建议个体以开放态度记录分析梦境,将其作为自我认知的重要参照系。

未来研究可结合人工智能与多模态脑机接口,建立梦境内容与神经活动的精准映射模型。在临床领域,开发基于梦境分析的认知行为疗法,帮助个体更好地整合心理资源。需要警惕将梦境符号简单病理化的倾向,认识到其作为正常心理过程的本质特征。正如冯·弗兰慈所言:"梦境是心灵自我疗愈的诗篇,解梦者只是帮助诗人理解诗意的引路人"。