在人类的潜意识图景中,梦境如同镜子般折射着现实与心灵的微妙关联。当母亲的形象与泪水交织在梦境里,这种跨越文化、地域的共同体验,往往引发人们对命运轨迹与情感关系的深层思考。从中国古代《周公解梦》到弗洛伊德的潜意识理论,人类始终试图破译这类梦境背后蕴含的生命密码。在当代心理学与文化研究的双重视角下,梦见母亲哭泣的意象,既可能是潜意识的情绪投射,也可能是文化基因的集体表达,更承载着个体与家庭关系的复杂张力。

传统解梦的多元阐释

在东方解梦体系中,《周公解梦》将母亲哭泣的梦境视为吉兆与警示并存的象征。网页2显示,商人梦见母亲落泪预示“先失后得”,孕妇则需注意饮食健康,这种差异化解读源于古代对家庭角色与社会分工的认知框架。网页76进一步补充,若梦境中母亲身着红衣归家,可能隐喻未完成的情感牵绊;而争吵后母亲流泪,则被解释为“获得家人关心”的预兆,展现了传统解梦对家庭的强化。

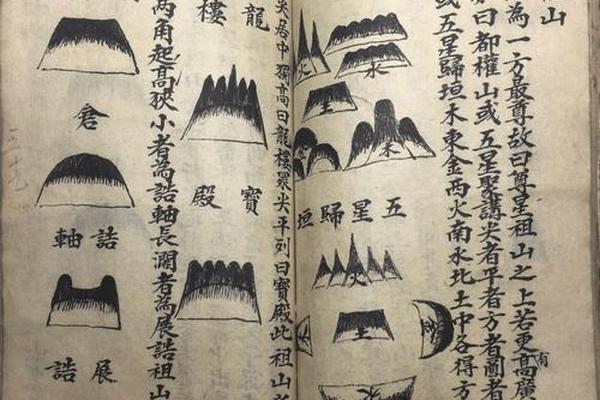

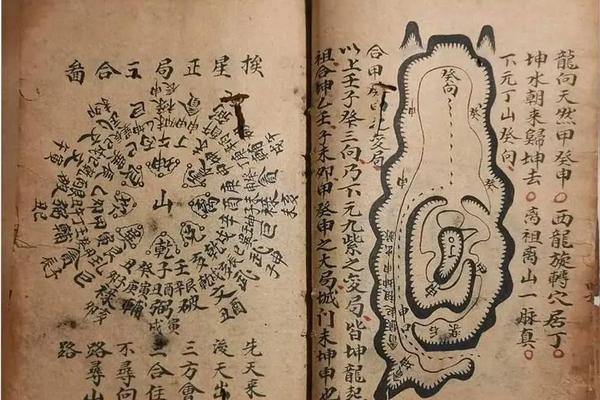

敦煌出土的《梦书》残卷提供了更古老的诠释维度:“梦见哀泣,有庆贺事”与“梦见哭,家有余”等记载,揭示出中国传统文化中“悲喜相生”的哲学思维。这种辩证逻辑在网页23中得到延续,其中“与人哭泣有庆贺”的谚语,将泪水视为情感能量的转化媒介。值得注意的是,传统解梦常将母亲意象与家族运势捆绑,如网页81所述“梦见亲人去世主家产倾斜”,反映出宗法制度下母亲作为家庭枢纽的象征意义。

心理学视角的潜意识解码

弗洛伊德在《梦的解析》中提出,梦境是“被压抑欲望的伪装满足”。网页44引述其理论,认为母亲哭泣的梦境可能源于童年创伤记忆的再现,或是现实中未解决的情感冲突。例如网页16记录的梦境案例,成年子女反复梦见逝去母亲哭泣,经心理咨询发现与童年时期的情感忽视相关,印证了潜意识通过梦境完成代际创伤传递的机制。

荣格学派则强调原型的集体无意识表达。网页43指出,母亲哭泣的意象可能关联“悲伤女神”原型,象征着生命周期的转折或情感能量的释放。现代睡眠研究数据表明,REM睡眠阶段(网页37)产生的此类梦境,常伴随着杏仁核与前额叶皮层的异常活跃,这为情绪记忆的再加工理论提供了神经科学依据。网页56中“连续三晚梦见母亲开车接自己”的案例,正符合大脑在深度睡眠期整合近期记忆与远期情感的特征。

文化基因的隐喻系统

跨文化比较揭示了解梦体系的深层差异。网页5对比指出,中国传统解梦注重征兆应验,如“红衣母亲归家需增寿”(网页76),而西方更关注个体心理建构,这与儒家与个人主义价值观的分野密切相关。日本学者对“泣き女”原型的研究(网页87),将母亲泪水与自然崇拜结合,形成独特的文化解释路径,这种将自然现象人格化的思维,在网页30记录的“雪夜寻母”梦境中得到生动体现。

当代流行文化重塑了解梦的象征系统。影视作品中“母亲临终托梦”的桥段(网页89),将传统孝道观念与现代生死观融合;网络占卜平台则开发出“梦境符号数据库”(网页53),用算法解析母亲哭泣时衣着、场景等元素。这种技术化转型虽提高了解梦效率,却也消解了传统文化中“天人感应”的神秘性,引发学界对解梦文化庸俗化的担忧(网页44)。

现实关联与应对策略

生理机制研究为解梦提供新维度。网页37揭示,睡眠体位压迫心脏可能引发悲伤梦境,这解释了网页16中“平躺梦见母亲痛哭”的现象。基因研究表明,携带5-HTTLPR短等位基因者更易产生负面情绪梦境(网页44),这为遗传因素影响梦境内容提供证据。但需警惕生物决定论倾向,如网页56强调“60%的此类梦境与近期压力事件相关”,环境因素仍占主导地位。

在实际应对层面,网页12建议采取“梦境日记—现实核查”双轨法:记录梦境细节后,通过电话沟通或实地探访验证母亲健康状况。心理咨询领域发展出“意象重构疗法”,引导来访者将梦中哭泣母亲转化为拥抱姿态(网页16案例)。企业EAP项目则引入“梦境压力指数”评估,将频繁出现母亲哭泣梦境的员工纳入重点关注名单(网页56)。

从甲骨卜辞到脑电波监测,人类解读母亲哭泣梦境的努力,始终在神秘主义与科学理性间寻找平衡。当代研究证实,这类梦境既是心理防御机制的表现,也是文化记忆的传承载体,更是生物—社会—心理模型的综合反映。未来研究可深入探索跨文化解梦体系的数字化建模,或借助fMRI技术追踪梦境形成的神经回路。而对个体而言,理解“母亲哭泣”的梦境本质,终将指向对现实关系的审视与修复——正如网页5所述:“无论梦境如何,让母亲在真实生活中感受温暖,才是最终的释梦之道。”