在中国历史与文化的长河中,诸葛亮作为智慧与忠义的象征,其形象早已超越历史真实人物的范畴,成为多维文化符号的载体。从《三国志》中“身长八尺,容貌甚伟”的军政奇才,到《三国演义》中“纶巾羽扇,神机妙算”的传奇军师,再到现代手游中“掌控星辰之力”的二次元角色,诸葛亮的形象经历了从历史记录到文学想象,再到大众文化解构的层层叠加。这种形象流变不仅折射出不同时代的价值取向,更暗含了民间信仰、政治隐喻与媒介传播的复杂互动。其中,关于诸葛亮是否涉足痣相法术的争议,恰是历史真实与民间想象碰撞的典型切口,而形象史研究则为解构这种文化现象提供了方法论支撑。

一、历史原型的重构与神化

陈寿《三国志》中的诸葛亮,是“理民之干优于将略”的政治家形象,其治国方略与法治思想深刻影响着蜀汉政权。据《三国志·诸葛亮传》记载,他制定《蜀科》、推行屯田、革新连,这些务实举措与玄学法术并无关联。然而魏晋南北朝时期,随着民间传说与道教文化的渗透,诸葛亮形象开始发生异变。裴启《语林》中“葛巾毛扇”的隐逸造型,以及《异苑》记载其“能驱六丁六甲”的传说,逐渐为其披上神秘色彩。

这种神化过程在唐代达到高峰。杜甫“万古云霄一羽毛”的赞颂将诸葛亮推上圣贤神坛,而李商隐《筹笔驿》中“猿鸟犹疑畏简书”的描写,则赋予其通灵特质。值得注意的是,唐代《全相三国志平话》首次出现诸葛亮“面如傅粉,唇似涂朱”的文学化外貌描写,这种对容貌的关注为后世相术附会埋下伏笔。陈翔华在《诸葛亮形象史研究》中指出,唐代文人通过诗歌重构,使诸葛亮从历史人物升华为“智圣合一”的文化符号,这种重构客观上为法术元素的植入提供了语境。

二、法术附会的文化溯源

民间将痣相法术与诸葛亮相联系,本质是巫傩文化对历史人物的改造。明代《万法归宗》等道教典籍伪托诸葛亮之名,收录“诸葛神数”“马前课”等占卜术,这些文本虽无历史依据,却反映出特定时代的文化需求。如网页64提及的“诸葛亮马前课”预测法,实为明清时期术士借其名望增强占卜权威性的产物。这种伪托现象在《奇门遁甲传承秘诀》等民间抄本中尤为突出,常将诸葛亮塑造为玄学鼻祖。

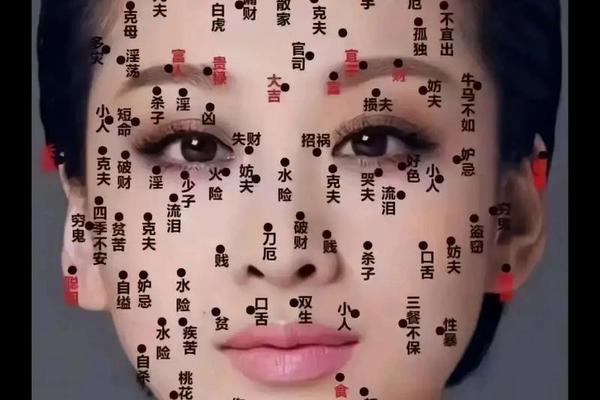

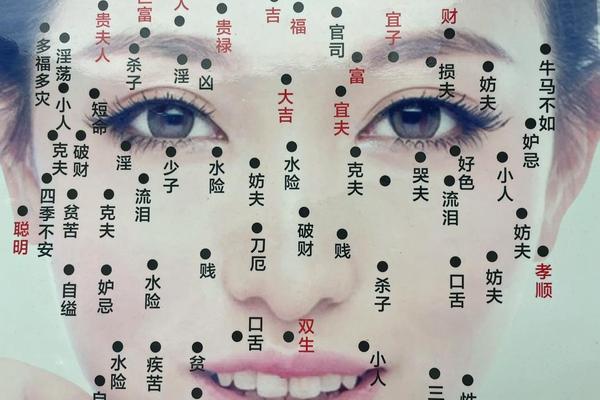

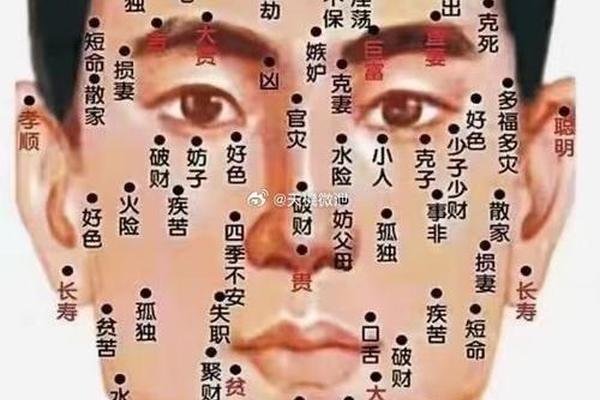

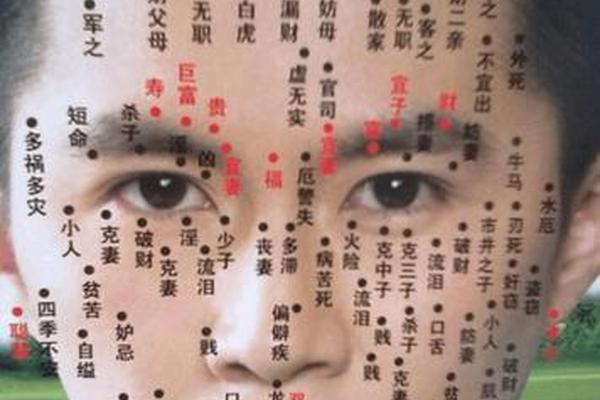

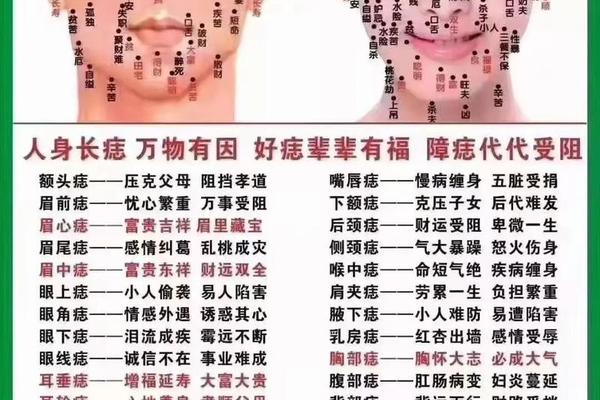

相术元素的嫁接则更具隐喻性。《麻衣相法》中“额有七星纹,必为宰辅臣”的记载,与诸葛亮“面如冠玉”的文学形象形成互文。网页25提到的元人画《诸葛亮像》,描绘其“须髯飘逸、眉聚江山之秀”,这种艺术加工暗含相学“贵骨”理念。当代学者马强在《诸葛亮与中国传统人文精神概论》中分析,这种外貌神化实则是将儒家“内圣外王”理想外化为视觉符号,通过面相学完成道德评判的具象化。

三、视觉符号的定型传播

明代版画确立了诸葛亮视觉形象的核心符号系统。嘉靖壬午本《三国志通俗演义》插图首创“纶巾、鹤氅、羽扇、四轮车”四位一体造型,这种设计并非凭空而来:纶巾取自魏晋名士风尚,鹤氅源自道教法衣,羽扇暗合阴阳五行,四轮车则象征“运筹帷幄”的军事智慧。叶逢春刊本通过夸张的巾角长度(常垂过肩)、繁复的鹤氅纹饰,使图像超越文本描述,形成独立叙事。这种视觉定型深刻影响着后世戏曲脸谱设计,如京剧《空城计》中诸葛亮“眉间三道朱纹”,既符合相书“三才纹主贵”之说,又强化了其“通天彻地”的舞台形象。

数字时代带来新的解构维度。《王者荣耀》将诸葛亮重塑为掌控元素之力的法师,技能名称“东风破袭”“时空穿梭”巧妙化用其历史典故,而发光的星象纹路与动态粒子特效,则是相术文化的数码转译。日本光荣公司《三国志》系列游戏,通过3D建模技术突出其“额宽目深”的面部特征,这种设计既参考了明代版画传统,又融入了现代动漫审美。此类形象重构虽偏离历史真实,却延续了形象符号的能指链条。

四、研究路径的拓展可能

当前研究需突破“历史真实vs文学虚构”的二元框架。清华大学新媒体研究团队提出的“跨媒介叙事场”理论,为分析诸葛亮形象流变提供了新视角。该理论认为,诸葛亮在不同媒介中的形象并非孤立存在,而是构成相互指涉的意义网络——史书中的法治精神、小说中的神机妙算、游戏中的占星能力,共同构建了多维度的文化记忆。数字人文方法的应用也亟待加强,如通过GIS技术 mapping不同时期诸葛亮祠庙分布,可量化分析形象传播与地域文化的关系。

未来研究应着重关注三个方向:首先是考辨法术元素的植入机制,需系统梳理《道藏》与民间抄本中的伪托文献,分析其与时代思潮的关联;其次是深化跨文化比较研究,如对比日本《三国志》游戏与韩国影视剧中的诸葛亮形象差异,揭示文化接受中的选择性重构;最后是探索形象符号的现代转化,如成都武侯祠的全息投影展演,如何将历史叙事转化为沉浸式体验。这些研究不仅关乎历史人物的解读,更是透视中华文化创造性转化的重要窗口。

在形象史的层层累积中,诸葛亮早已成为中华文化的“超级符号”。从相术附会到数码重构,每一次形象嬗变都是时代精神投射的镜像。这种文化现象警示我们:历史人物的当代价值,不在于固守某种“本真性”,而在于持续激活其符号系统的阐释潜能。当我们在手游中操纵着施展“星辰之力”的诸葛亮时,或许正在参与一场跨越千年的文化对话——这里既有对智慧的永恒追寻,也暗含着现代人对神秘主义的浪漫想象。